はじめに

当教室は1958年に設立され、約60年の歴史を持つ歴史のある腎臓内科学教室で、現在130人を越える医局員を擁する、日本でも最大規模の教室となります。腎臓内科とは、患者さんと寄り添うということが基本となります。初期の尿異常から、透析、そして移植に渡って、途切れることなく患者さんにずっと寄り添う。腎臓内科は、究極の内科学、ジェネラリストとも言えます。腎臓内科を通して一緒にジェネラリストになっていく人材を求めております。是非私達と一緒に学んでいきましょう。

横尾教授から研修医のみなさんへ

医局紹介

当教室は1958年に設立され、約60年の歴史を持つ、現在130人を越える医局員を擁しておりまして、日本でも最大規模の腎臓内科になります。 大まかに3つに分かれておりまして、透析を主に対象とする代謝班。腎炎などの保存期を対象とする腎病理班。そして高血圧・痛風などを対象とする高血圧痛風班。この3つの班に分かれております。

教育に関して

腎臓内科って言うとすごく小さいようにも思われるかもしれないですけれども、本当に最初に尿異常がある患者さんを診るところと、だんだん腎臓が悪くなってくる方、そして末期の腎不全になって透析をする、さらにその透析を維持した後に移植をする、とやることがかなり違うんですね。それに関してそれぞれの専門家がおります、また高血圧なども専門にしている者がおりますので、まずは腎臓内科に入った上で自分が本当に興味があるものに進んでいけばいいと思います。そういう多様性があるということは我々の売りでもあるので、そこら辺は入る前に何か決めなくちゃいけないということはないと思います。 それぞれの専門家がお互いにディスカッションしながら進めていきますので、そのディスカッションの過程を知ることによって自分がある一定の専門性を持ったとしても、別なところの専門性を常に見聞きできるということで広く腎臓病学を学べるということが我々の特徴になるかと思います。

女性の働く環境は?

当科は女性医師が非常に多い科になります。腎臓内科医は手術もしますし、病理を見たり、電解質を調べたりとか、やはり頭脳を非常に使うんですけれども、その中に女性としてのデメリット、体力が続かないとか、もしくは時間の制限があるとか、そういう様なことがあったとしても充分専門性を発揮できるということがありますので、非常に受け入れられ易いし、女性が活躍できる場を提供できる、そういう風に考えております。

他大学出身者の受け入れは?

当科は垣根がない。基本的にはその学閥も全くありません。なので、非常に他の科から、他の大学から入りやすいし、且つ他の大学に勉強しに行くと。その垣根がないですね、それが非常に我々の売りでもあるんですね。従って多くの他の大学の出身者の先生方が一緒に勉強するということがありますので、他の腎臓内科学教室に比べると他学の出身の方が多く所属してくださっているということが特徴の一つでもあると思います。

大学院進学や留学は可能?

今大体3割から4割の入局者が大学院に進んでおります。やはり行きたい者に関しては積極的に行くように勧めております。留学に関しては私もイギリスに留学しておりましたけれど、積極的にどんどん外に出て行って欲しいということを考えておりまして、それでやっぱり外に出ていろんなものを吸収してまた我々のところに持ち帰ってくれれば、我々としてもまたさらにランクアップできますので私としては海外留学する、もしくは国内でも留学するということを推奨しております。

教室のポリシー

我々としては三つ考えております。今もお話が出ましたけれど、患者さんのための研究をすると。臨床をしながらその背景でいかに患者さんをもっと良くするためにどうしたらいいのかと考える、そういったリサーチマインド。研究をするという背景を持っていること。そして留学の話が出ましたけど、やっぱり世の中に知らないことが山ほどあるので、表に行っていろんなことを吸収して帰ってくる。そのグローバリゼーション。そして女性が活躍できる場。今後、女性医師がどんどん増えてきますので、そういった能力を無くさないようにどんどんそれを取り入れられるように女性のエンパワーメントですね。ウーマンエンパワーメント。その三つを柱に我々の科は進んでいきたいと考えております。

研修医へメッセージ

腎臓内科とは、やはり患者さんと寄り添うということが基本である科であると思います。

初期の尿異常から、透析そして移植に渡ってですね、途切れることなく患者さんにずっと寄り添うと。そういった意味では腎臓内科は究極の内科学、ジェネラリストということになるかと思います。なので腎臓内科を通して、一緒にジェネラリストになっていく人材を求めております。

是非一緒に学んで行きましょう!

腎臓・高血圧内科は、3つのビジョンを柱として進んでいきたいと考えております。

リサーチマインド

患者さんのための研究をする姿勢。臨床をしながらその背景でいかに患者さんをもっと良くするためにどうしたらいいのかと考える姿勢を大切にしています。

グローバリゼーション

留学や大学院へ行って、研究をするという背景を持っていること。世の中に知らないことが山ほどありますので、色々なことを吸収して帰ってくることを積極的に奨励します。

ウーマンエンパワーメント

女性が活躍できる場を提供できること。当科は女性医師が非常に多い科になります。特に手術、もしくは電解質、病理といった専門性の中で、女性として時間が限られていても対応できます。今後、さらに女性医師が増えていきますので、そのような能力をより多く取り入れられるようにしていきたいと考えます。

スタッフから研修医のみなさんへ

研究班

腎病理班

胎内での胎児間腎移植

Potter sequence(ポッターシークエンス)は腎形成不全に伴う様々な症状からなる。両側腎無形成の場合、生存の望みはない。ポッターシークエンスに対する新しい治療法として、我々は 「胎児期に異種の胎仔腎臓を移植する」というユニークなアプローチを開発した。本研究では、まず同種移植を用いてこのアプローチを検証する。緑色蛍光タンパク質発現ラット(胎生14.0-16.5日目)の膀胱付き胎仔腎臓を、子宮内の同種ラット胎仔(胎生18.0-18.5日目)に皮下移植する。出生後、移植された胎児の腎臓は尿産生能を有することが確認された。さらに長期(150日まで)の尿産生が持続した。次に異種移植で検証を行った。マウス胎仔の腎臓を子宮内のラット胎仔に移植すると、腎組織構造が成熟する。胎仔腎臓を胎仔治療のドナー臓器として用いて、子宮内胎仔への臓器移植を実証している(Commun Biol. 2025 Mar)。

胚性後腎膀胱複合組織移植による生命維持機能的腎臓置換

世界的な臓器不足に対処するためには、新しい移植可能な臓器を開発する必要がある。胚性腎組織(メタネフロス)の移植は、糸球体と尿細管の成熟を促進し、部分的な臓器機能支援を提供する。しかし、成体環境では腎臓の大きさが指数関数的に増大することはなく、このアプローチによる生命維持機能や臓器置換効果には限界がある。そこで我々は、胚性膀胱の融合と宿主尿管への多重吻合を組み合わせた新しい戦略を開発し、後腎移植と尿路統合の大幅な増加を可能にした。分割した膀胱セグメントを外科的に吻合することにより、それぞれの膀胱に4つの後腎を統合し、宿主の尿管と統合することで排泄経路を再構築した。傍大動脈領域に20個のメタネフロイを移植・統合した後、無腎臓ラットは1ヵ月以上生存し、生体内で約50,000個のネフロンを生成した。トランスクリプトーム解析から、移植された後腎の成熟度は成体腎と同等であったが、サイズが小さかったため尿濃縮能が低下していた可能性が高い。術後のサポートにより、溶質クリアランス、酸塩基平衡、電解質レベル、腎臓ホルモンレベルなどの生理的ホメオスタシスは、生命維持に必要な範囲内で正常化した。我々の知見は、胚腎組織の機能的成熟能力と用量依存的治療効果を強調するものであり、移植可能な臓器系としての可能性を示唆するものである(Kidney Int. 2025 Mar 22)。

カスパーゼ9によるアポトーシスが胎児細胞の効率的切除と疾患モデル化

胎児細胞除去モデルは、先天性疾患、臓器再生、異種移植の研究に極めて重要である。しかし従来のノックアウトモデルでは、除去の程度をコントロールすることには限界があり、条件付き除去モデルでは胎児に害を与える誘導物質が必要になることが多い。本研究では、誘導可能なカスパーゼ9システムを用いることで、内在性アポトーシス経路を通じて、マウスの胎仔ネフロン前駆細胞を正確に標的化できることを実証した。安全で胎盤透過性の誘導剤を用いたこのシステムは、特異的で迅速かつ効率的な細胞除去を容易にする。このシステムの時間制御により、疾患の重症度を正確に調整することができ、先天性腎不全から重度の慢性腎臓病まで再現性のあるモデルを作成することができる。誘導性カスパーゼ9の発現レベルが低い細胞や固形臓器の細胞はアポトーシスに弱い。しかし、この制限はX連鎖性アポトーシス阻害タンパク質を阻害することで克服することができ、このシステムの適用範囲を広げることができる。さらに、このモデルはキメラ腎臓の再生に適した発生環境を提供する。このシステムは、細胞死誘導メカニズムの理解を進め、病理学的研究ツールを強化し、腎臓病や異種移植への応用における治療開発をサポートする。(Nat Commun. 2025 Mar)。 血圧異常には体液・電解質異常が深く関わっていることから、我々は浮腫,腹水などの体液異常を高率に合併する肝細胞がんについて、発がん性物質であるDiethylnitrosamine (DEN) を用いた肝細胞がんモデルラットを作成し、どのような体液・電解質異常が起こっているか検討を行っている。

IgA腎症の臨床研究

厚労省進行性腎障害研究班のIgA腎症前向きコホート研究を主導、1000例以上の登録症例を前向きに追跡し、腎予後判定の識別・治療法選択の妥当性を検証した。また、同研究班が2012年から展開した多施設大規模後ろ向きコホートを解析し、本邦において広く行われている扁桃摘出術とステロイドの併用治療の有効性を検証、その有効性を支持する結果を報告した。IgA腎症の生検診断時の約2割に認められる腎機能低下例に対する各種治療介入の有効性についても解析を進めている。本前向き研究は一時研究を終了し、二次研究について参加多施設から公募を行い、現在進行中である。

ネフロン数研究

これまで剖検腎の解析に依存していた腎臓あたりの総ネフロン数の計測を臨床応用するため、単純CT画像検査と腎生検組織標本から総ネフロン数を臨床的に計測する新規法を独自に開発した。各種腎疾患における各種腎疾患の病態および長期腎予後との関連やネフロン数をもとに得られる単一ネフロン指標の臨床応用に向けた新たな切り口からの臨床研究を展開している。さらにAIを用いたネフロン計測により効率化と客観性を高めるべく研究を進めている。

ポドサイト数研究

ポドサイト(糸球体上皮細胞)は生理的糸球体濾過機能の中心的役割を担うとともに、その障害は慢性腎疾患の進行過程で共通に観察される病態である。ドナー生検腎と剖検腎を用いて免疫染色によりポドサイトを同定し、stereologyの手法を用いて、ポドサイト数を定量化する方法を確立した(日本医科大学・豪州Monash大学との共同研究)。ネフロン数研究と併せ、初めて腎臓あたりのポドサイト数を計測することに成功した。さらにA Iを用いた計測法を確立し効率化を図り客観性を高めることによって臨床応用に向けた研究を進めている。

ポドサイト障害の分子レベルでの解析

ポドサイト特異的に障害を誘導する遺伝子改変マウスを用いた基礎的実験を展開し、ポドサイト障害が隣接するポドサイトにも波及することや、剥離によって生じる形質転換の分子機序などの成果を報告した(東海大学との共同研究)。単離糸球体より遺伝子発現プロファイルを検討することで、幾つかの遺伝子の発現異常が早期ポドサイト障害に深く関わっていることが示された。さらに、同定された分子群について、腎生検組織の免疫組織学的検討と治療反応性マーカーとしての有用性について検討を行っている。

腎移植に関する研究

東京女子医科大学、九州大学との共同研究:Japan Academic Consortium of Kidney Transplantation (JACK)に参加し、腎移植患者を対象とする多施設共同研究を行っている。また、北海道大学、自治医科大学、当院輸血部との共同研究を実施し、ABOiでのFCTX陽性メカニズムを検証している(Front Immunol 2022)。当院単施設では、拒絶反応における血清および移植腎におけるPD-L1発現を検証中である。再発性腎炎・腎症のうち再発性IgA腎症の領域において、扁桃腺摘出術が再発を抑制すること(Front Immunol 2020)、メサンギウムC1q陽性例が多いこと(Nephron 2023)を報告し、扁桃腺と腎組織のRNA-seqをnCounterを用いてそのメカニズムを検証している。感染症領域では新型コロナウイルスやCMVについての臨床研究を展開している(Frontier Microbiol 2022, Sci Rep 2023, Clin Exp Nephrol 2025, Transplant Proc 2023)。また、移植腎における間質線維化のメカニズムを交感神経再生の観点から検証している。基礎研究では、ラット腎移植モデルにおける抗体関連型拒絶反応での内皮細胞形質変化、制御性T細胞の役割、ヒト腎近位尿細管細胞の培養細胞を用いた様々な条件下の遺伝子・蛋白発現を検証している。

インタビュー動画

スタッフ紹介

病理解析・IgA腎症チーム

腎臓発生解析チーム

腎臓再生研究チーム

腎移植チーム

腎生理・代謝班

腹膜透析に関する研究

腹膜透析を行う上で腹膜透析患者さんにとって重要なアウトカムを探索するためにアンケート調査を行ったところ、透析医にとっての重要なアウトカムとの間に乖離を認めた。腹膜透析の重大な合併症である腹膜透析関連腹膜炎の予防手段を模索している。腎代替療法研究会(EARTH研究会)の事務局として、腹膜透析・血液透析併用療法の前向き研究結果を英文誌で報告した。手術を行うことなく、腹膜透析用カテーテルから腹腔内を観察できるデバイスである腹膜透析用極細内視鏡の臨床的有用性を評価する臨床研究を行っている。また、被嚢性腹膜硬化症、重炭酸含有腹膜透析液の臨床効果、インクレメンタルPDの有用性、腹膜病理についての研究を行っている。

腎性貧血に関する研究

日本透析医学会データベースを用いた検討で、透析患者における貧血の生命予後への影響を英文誌で報告した。HIF-PH阻害薬の臨床効果について研究している。多発性嚢胞腎におけるHIF-PH阻害薬の有用性を明らかにするために、同疾患患者の血中エリスロポエチン濃度を調査している。

CKD-MBD

カルシウム、リンを始めとする骨・ミネラル代謝が腎不全、透析患者に与える影響について各種コホート研究をもとに解析を進めている。Soluble Klothoが生命予後、骨折などに与える影響および血管石灰化および体重減少に与える影響を解析する。また骨・ミネラル代謝が腎不全患者の認知機能に与える影響、認知症バイオマーカーとの関連性も解析を進めている。腎不全の進行や有病率に骨・ミネラル代謝と関連があるかレセプトベースのRWDを用いて調査を行い、早期の治療介入の手立てになる可能性を模索している。

多発性嚢胞腎(ADPKD)に関する研究

ADPKDの腎症転帰に関連する因子を、遺伝子型と併せて検証している。学内複数施設における後方視的検討と、前向きの学外多施設共同研究(レジストリ)に分かれ実施している。ADPKD主要合併症である脳動脈瘤(くも膜下出血)は、人種・地域による罹患発症率の差異が示唆されているが、国内多施設コホート研究に参加し、診療ガイドに資するエビデンス構築を目標としている。ADPKD発症に関連する細胞小器官・細胞外マトリクス蛋白に関する研究を行っている。

インタビュー動画

スタッフ紹介

腎性骨症(CKD-MBD)チーム

腹膜透析チーム

多発性嚢胞腎チーム

高血圧班

がんにおける体液・電解質異常の機序の解明

高血圧とがんには双方向性かつ多面的なかかわりがあることから、我々はこれらを包括的に検討する”Onco-Hypertension”という新規学術分野を提唱している (Hypertension. 2021)。近年、高血圧、がんいずれにおいても体液・電解質異常が高率に認められることが明らかとなっており、双方の関係には体液・電解質異常が介在している可能性がある。我々はとくにがんの中でも体液・電解質異常併発の頻度が高いとされる肝細胞がんのモデルラットを用いた検討を行った結果、肝細胞がんラットでは初期段階で体液喪失をきたしていること、おそらくこれに対する代償機序として筋におけるグルココルチコイド受容体の活性化、アルドステロンの分泌亢進、腎髄質における尿素集積などが起こる結果組織における水分、ナトリウム量の相対的増加が起こることを明らかとした(Life Sci. 2022)。肝細胞がんモデルにおける体液保持機構の活性化機序をさらに明確にするため、アルドステロンの分泌に深くかかわるアンジオテンシン受容体のノックアウトラットに対して同様に肝細胞がんを誘導し、組織における体液・電解質異常やがんの表現型に影響がでるか検討を行っている。また高血圧症や腎機能障害は大腸がん発症のリスク因子となることが報告されているが、その機序は明らかとなっていない。我々は大腸がん細胞であるRCN-9を用いて作成した転移性大腸がんモデルラット5/6腎摘により腎機能障害を誘導し、腎機能障害及びそれに伴う血圧上昇が腫瘍の表現型に影響を与えるか検討を行っている。

腎交感神経が心拍数を制御するメカニズムの解明

腎交感神経が心拍数を制御する機序や、腎臓、心臓、肝臓や筋肉の代謝に与える影響はいまだ解明されていない。我々は求心性腎交感神経除神経を行うことで、遠心性もしくは求心性のどちらが心拍数制御に関与しているか検討を行っている。また食塩感受性高血圧ラットや高血圧自然発症モデルラットに対して、腎除神経術を行って得たサンプルのメタボローム解析を行い代謝変化を検討中である。

慢性腎臓病におけるT型カルシウムチャネル抑制と交感神経との関連

我々はT型カルシウムチャネル(TCC)特異的抑制薬による腎保護作用についての報告をし(Kidney int. 2008.)、その機序として糸球体の肥大を抑制、Rho-kinase抑制を介した上皮間葉形質転換(EMT)の抑制、またそれに伴う尿細管間質の線維化の抑制が関連することを報告した。一方で、腎不全の状態では交感神経活性が亢進しているという報告がある。TCC抑制薬の中枢神経に対する作用の研究も進んでいる中、血圧に非依存的に慢性腎臓病における腎保護効果が交感神経とどう関連するかを検討中である。

インタビュー動画

スタッフ紹介

高血圧チーム

留学

助教 倉重眞大

これから腎臓・高血圧内科で活躍される先生方へ

2005年卒の倉重眞大と申します。 私は米国メリーランド州ベセスダにある米国立衛生研究所(National Institutes of Health: NIH)に3年ほど博士研究員として留学・勤務する機会を頂きました。NIHは1887年からの歴史を持つ、米国最大の研究機関です。世界中からライフサイエンスに携わる研究者が多数訪れ、中にはノーベル賞受賞者や、それを窺う研究者も数多く所属しています。そのような格式の高い研究所に行くことはとても幸運なことで、大変身の引き締まる思いでした。

私が所属した研究室は、多発性嚢胞腎の研究をしているGregory G. Germino Labです。細胞生物学の観点から多発性嚢胞腎の病態を解明することを目標としています。多発性嚢胞腎は主にPKD1、PKD2という遺伝子の異常が元となり、その遺伝子産物が十分に機能しないことで、最終的に腎尿細管腔構造が嚢胞化してしまう疾患です。近年PKD1/2遺伝子には、細胞エネルギー代謝に関する新たな機能があることがわかり、世界中の腎臓研究者たちの関心を呼んでいます。Germino Labでは糖・脂質代謝を司る細胞小器官ミトコンドリアや、細胞外基質の研究を行うことができました。この分野の解明は、新規治療法の開発につながる可能性が高く期待を持つことができます。

家族でのアメリカ生活は、毎日が楽しく、時が過ぎゆくのを惜しむ日々でした。子供の通う公立小学校は70カ国あまりから外国人生徒が集まるinternational schoolのようなところでしたが、受け入れ態勢が整った環境でしたので、妻子ともあまり難なくフィットすることができました。私の同僚も多国籍に及びましたが、みな良い人ばかりで楽しく幸運でした。仕事も遊びも一生懸命に過ごせる環境で、休みの時分にはイベント、観光・短期旅行などを、カレンダー最大限につめ込み、多くエンジョイさせて頂きました。

英語については、留学や海外赴任をするときの第一の関心事ですが、私を含め、残念ながら日本人post-doc研究者の英語対応力は、他のアジア人と比べても高くないと感じました。しかし実は英語の得手不得手は、9割方、仕事の効率や評価に関係ないことを多くの人が悟っていました。渡航前から「英語が英語が」と思い込んでいたのは自分だけで、聞き手はその内容だけに興味を持っていたのです。言語は学問でなくあくまでも手段です。例えれば車の運転のようなもので、公道を安全に走れるようになれれば十分です。スピードやドリフトのような技術が必須ではないことは明らかです。

慈恵医大腎臓・高血圧内科には、早くからResearch mindを持つことのできる土壌があります。また、その意識を海外へ向ける気運も昔から醸成されています。上級医は後輩に対し、自身の代のときよりも少しでも良い環境を作ること、良い仕事をしてもらうことを考えています。その恩恵を受け続けてきた立場として、今度は私の番と思って日々仕事をしています。どうか一緒に、私達の研究を押し進めてくれる先生方の活躍を期待しています。全力でバックアップいたします。

最後に、私を多発性嚢胞腎研究の道やアメリカへ導いて下さった花岡一成先生、細谷龍男先生、そして、私のいたアメリカ東海岸にまで電撃訪問・激励をして頂き、暖かく見守って下さっている横尾隆先生に深謝申し上げます。

職種

助教

略歴

2005年 東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業

2011年 – 2014年 理化学研究所(ゲノム医科学研究センター)留学

2015年 – 2018年 米国立衛生研究所(NIH)博士研究員

主な研究分野

多発性嚢胞腎、遺伝性腎疾患、慢性腎臓病

資格

日本内科学会認定医、日本腎臓学会専門医 、臨床研修指導医 厚生労働省 難治性疾患政策研究事業(診療ガイドライン分科会 多発性嚢胞腎WG)研究協力者

所属学会

日本内科学会、日本腎臓学会、日本痛風・核酸代謝学会、日本透析医学会、日本腹膜透析医学会、日本人類遺伝学会、アメリカ腎臓学会

春原浩太郎

留学体験記from メルボルン

2009年卒の春原浩太郎と申します。

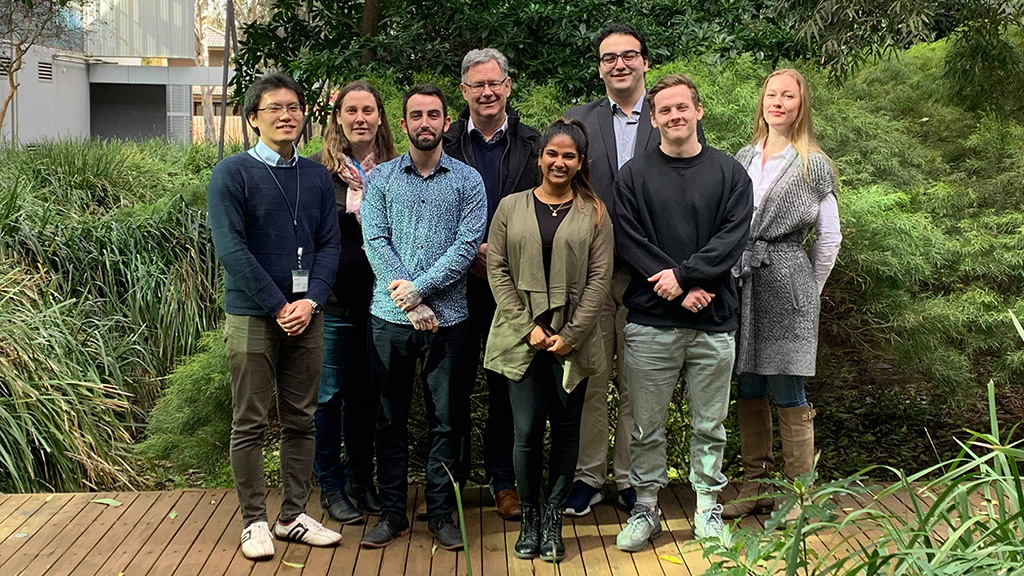

私は、2018年よりオーストラリアのメルボルンにあります、Monash大学Monash Biomedicine Discovery Institute and Department of Anatomy and Developmental Biology、John F. Bertram教授の研究室に留学させて頂いています。

John先生の研究室には、医局の先輩である神崎剛先生も留学されており、日本人のネフロン数に関する研究を仕上げた実績があります。私は、現在、John先生の専門の一つでもあるポドサイトの数や大きさに関して興味をもって研究しています。

John先生は、100人ほどが在籍するDepartmentのHeadではありますが、Johnラボの特徴としては、比較的少人数に対して親身に面倒をみて頂けることと、ラボメンバーは、以前にはペルー、ブラジル、ロシア、現在もトルコ、スリランカなどから留学にきておりバラエティーに富んだメンバーなことだと思います。そんな背景もあってか、私の拙い英語も時間をかけて聞いてもらいながら、なんとか研究を進められています。

また、John先生は非常に暖かい人柄で、御自宅でのパーティーや、先日はJohn夫妻とフッティ(オーストラリアン・フットボール)観戦に誘って頂き、研究以外のプライベートでも家族含めて気遣ってもらっています。試合は、John先生の御贔屓チームが第4クォーターのロスタイムに逆転し、大興奮でした!

日常生活ですが、メルボルンは世界の住みやすい街ランキング上位の常連ですし、治安も非常にいいので家族も安心して留学生活を満喫しています。日本人研究者のコミュニティもあり、飲み会、ピクニック、キャンプなど定期的に交流しています。

海外留学することのメリットとしては、John先生のような有名な研究者と知り合い、多くを学べることはもちろんですが、日本以外の土地で生活することで、日本人の考え方、気質や生活習慣などを改めて振り返るいい機会になっていると思います。 今回このような素晴らしい留学の機会を得ることができたのも、腎臓・高血圧内科に最大限のサポートを頂き、また、前任者の神崎先生がJohn先生の下で実績を残してきたからだと思います。腎臓・高血圧内科は、在籍する先生の数が多く、様々な経験をされている先生方なので、色々なことを相談できる可能性が高い環境にあるというのが、我々の医局の魅力のひとつではないかと最近考えています。今回の経験を踏まえ、今後は、研究や海外留学をされる若い先生のサポートを少しでも出来ればと考えています。最後になりますが、いつもご指導頂いている横尾教授、坪井准教授に改めて感謝申し上げます。

働くネフジョ・ネフママ

Neph-jo

Neph-mama

母として、医師として、慈恵医大の腎臓内科で活躍する4名の女性に、

医局の環境やこれからのビジョンについてインタビューさせて頂きました。

お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは、最初にお名前と卒業年数、そして専門の方を教えてください

渡邉 真央

2011年 東京慈恵会医科大学医学部医学科 卒業

資格:日本内科学会認定医、日本腎臓学会専門医

所属学会:日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会

主な研究分野:慢性糸球体腎炎

プロフィール

W:2011年卒の渡邉真央です。腎炎を専門としています。

K:2009年卒の亀島佐保子と申します。私は代謝班でMBD班に属させていただいております。

H:2010年卒の平林千尋です。代謝班で腹膜透析をやらせていただいております。

WK:2007年卒の渡辺恭子と申します。腎病理班に所属しております。

腎臓内科、慈恵医大を選んだ理由

W:もともと慈恵医大卒で、6年生の時に選択実習で1ヶ月間回って、腎臓は本当にし難しくて、突き詰めて行くと、なかなかわからないことばかりで、一生勉強して行くのに面白いなと思って、腎臓内科に入局しました。

K:腎臓内科をローテーションした時に、わからないことがとても多い科で、やっぱりすごく教えてくださる上の先生が多かったということと、ほんとにみなさん患者さんの為に一生懸命だったりする姿を見て、私もこういうところで働いて、こういう先生たちみたいになりたいなって思ったのが一番のきっかけだったので、腎臓内科を選ばせていただきました。

H:私は他大学卒業なんですけど、慈恵医大の柏病院で研修をして、そのとき内科って言うのは実は全く考えてなかったんですけど、研修医で内科を回らせていただいて、内科がやっぱりすごい面白いって思ったのと、やっぱり尊敬できる、こういう先生になりたいっていう先生方に多く出会えたので、腎臓内科に決めました。

WK:私は海外の大学を卒業しているんですけれども、母校が慈恵医大と姉妹校で、6年生の時に選択実習で慈恵の方に来たんですが、その際、他科を目指していたんですけれども、腎臓内科もその際回らせていただいて、ほんとに先生方の腎臓内科医としてだけではなくて、ジェネラリストとしてのスキルと知識が素晴らしくて、それに憧れを持ちまして、卒業した国で、大学病院で1年間の内科の一般ローテーションを終えた後に帰国しまして、日本の国家試験を受験して慈恵の腎臓内科に入局させていただきました。

子供は何人ですか?

K:女の子の1歳の子どもがいて、ちょっとまだ歩いたりはしないので、皆さんほどはそんなに手はかかってないんですけど、これからどんどん子どもが大きくなるにつれて、また変わってくるんだろうなと思っています。

H:今3歳と1歳。もうすぐ4歳と2歳になるお兄ちゃんと妹がいて、今、妊娠9ヶ月で3番目がもうすぐ産まれます。

W:私はもうすぐ3歳の男の子がいるのと、あと今、妊娠9ヶ月でもうすぐ男の子がもう一人増える予定です。

WK:今、一人息子がおりまして、妊娠5ヶ月で二人目がお腹におります。3歳になってからだいぶ楽になったんですけれども、出産前よりも、全然自分の時間はないような感じがあったんですけれども、なんとか両立しながらやっております。

平林 千尋

2010年 高知大学医学部医学科 卒業

資格:日本内科学会内科認定医・総合内科専門医、日本腎臓学会専門医

プロフィール

出産前のライフプラン

H:ライフプランに関しては実はあまりそこまで考えていなくて、純粋にやっぱり働くのが好きで、ずっと働いて、その働いていく中で、結婚して、妊娠がわかったと言う感じでした。

W:私もまだ、一人目産む前とかはそんなに子どもを持ってる先生って多くなくて、なのでモデルにする先生が全然いなかったなという印象があるんですけど、でも自分がいつ結婚する出産するっていうことがわからないまま、そのとき見ていた上の先生をすごい目標にしていて、研究とかもやってみたいし、先生たちの臨床力もすごいしって思って、それを突き進んで行こうと思ったら、結婚して出産してしまって。ま、そうなったらそうなったで、その後、行き当たりばったりで、今出来ることをやろうみたいな感じに変わっていったので、それまでは将来像は、今の状況とは違う感じでしたね。

K:皆さんの仰ってるってことがすごくわかるっていうか、なんかほんとに子どもを産む前とかは自分の時間というのが全部自分に使えるので、病院にもずっといて、仕事とすごく向き合っていたっていうのがあるんですけど、子どもを産むと、それが自分だけの時間じゃなくなるので、やっぱり効率も考えながら、ほんとにワタナベ先生のいったような、自分の出来る範囲で考えなきゃ行けないし、やっぱり少しずつ増やして行きたいなっていうのは思っているのと、あとはほんとに臨床やっていくとけっこうわからない疑問とか、本調べても出てこないことがたくさんあったりするので、そういった疑問を解決するのに基礎研究の勉強をしたかったので、私は大学院に一度いっているんですけど、そこで勉強したことを今後活かして行きたいなと思っています。

WK:私は本当に行き当たりばったりで、ちょっと計画性がないんですけど、なんかまあとりあえず目の前に目標を立ててそれをひとつずつ乗り切るってことが出産前にはそこまで考えてなかったんですけど、出産してからそれが目標になったかな、それが精一杯なところになりました。先生方がそれをサポートしてくださったので、ほんとに心強かったです。

子育ての心配事

亀島 佐保子

2009年 東京慈恵会医科大学 卒業

主な研究分野:CKD-MBD

プロフィール

K:子どもが生まれるというのは、もうほんとにみんな共通してすごい嬉しいことだし、希望と期待がすごい大きいと思うんですけど、さっきもちょっと話してたんですけど、復職したときに、どうやって両立したらいいかなっていうこと、保育園どうやって入れられるところを見つけられるかっていうのがやっぱり一番不安だったんですけど、うちの科はけっこう、働きながらお母さんされている方もいて、相談できる方とか、聞ける方が多かったので、それで心配とか悩みが解決できたと思います。

W:生まれるまでやっぱり何もわからなかったので、生まれて、復職が見えて初めて保育園選びとかどうしようって思って、その時に先輩とかに会って、こうしたとか聞いたりたり、いろんな専門医の受験とかに関してもこうしたとか聞いてやってきたので。

医局として働く環境

H:なんか医局としてやっぱり心強いなって思えるのは、やっぱり人が多いのでマンパワーがあるっていうのがやっぱりひとつ心強いなって言うのと、あとはやっぱり妊娠・出産・育児で臨床から離れてたことがすごい不安だったんですけど、実際復職してみて、現場で毎日学ぶことも多くて、上の先生方、先輩から学べることとかも、教えていただけることも多くて、実は自分でやること、勉強しなきゃいけない部分もあるんですけど、学びの多い現場と言うか、そういうのにすごい恵まれているなって思うので、すごくいいなって思います。

WK:男性の先生方もお子さんをお持ちの方が、子だくさんの先生もいらっしゃるんで、ほんとになんか色々とアドバイスをくださったりとか。

H:男性の先生からこうしたらいいんじゃない?とか。病棟長とか実際アドバイスもらって、買い物はこうすると楽だよとか。色々教えてもらえて。

W:大変な環境をすごいわかってくれる。

H:なんか理解してくださるので。困ったこともすごいわかってくださるので。

W:妊娠しているだけでも、「座ってていいよ」とかすごい皆気を使ってくれるので。

WK:教授も、他で会うと「疲れてない?大丈夫?」とか声をかけてくれるので、みなさんありがたい。

K:特に腎臓内科の男性の先生はすごく気が回るというか、気が使う先生が多くて、それは内科医の細やかさというかそれも含めて。

K:大学院であったリ、勉強の機会だとか、働く機会をほんとに、男女平等にやっぱり与えてくださっているので、それをまあほんとに私たちがどう還元して行くかっていうところで、ほんとにいい機会をたくさん与えてくださっているなっていうのは感じています。

今後のビジョン

W:二人目生み終わって、その後ちょっとまた色々休職とか入っちゃうかもしれないんですけど、でもやっぱり基礎研究はちょっと昔は夢見てたけどそこは諦めて、でも臨床研究だったらまだもうちょっと手を出せるかなと思っていて、子どもがもうちょっと大きくなったらもうちょっと自分の時間も多少は出来ると思うので、そしたら、しっかり臨床はやって、かつそういう臨床研究とかもしっかりやっていきたいなとは思っています。

K:私も大学院に行っていたので、その分の臨床経験はどうしても、そこのブランクがあるので、やっぱりそこは一生懸命勉強して見直したいというのと、臨床やっているとやっぱりなんでこの患者さんは、治りにくいんだろうとかそういういろんな疑問とかあると思うんですけど、そういうのを基礎研究で解決できるように学んだ知識を活かしていきたいなと思って、学びたい後輩にも教えていけるような先輩になっていければと思っています。

H:実際、3人目が生まれてみて、どれだけ忙しくなるかっていうのがわからないんですけど、でもやっぱり働くことが好きなので、細く長く臨床もできればいいと思っています。

WK:私も、臨床研究を、時間ができたらやりたいと思っています。子どもにもお手本にもなるような姿を、今後も努力していければいいと思っています。

最後に、研修医へメッセージ

K:女性って出産とか結婚でけっこう生活変わると思うんですけど、それっていつがいいのかってやっぱり答えはないんじゃないかってすごい思って、自分のやりたい気持ちをもとに仕事を選んで、ほんとに目の前のことを一生懸命やっていくのが大事、悩んでないでやってみるのが一番かなっていうのは思います。

W:研修医のときはまだ多分将来が見えてなくて、バリバリ仕事をしていきたいって言ったらバリバリ仕事もできますし、子どもが生まれて、ああ子どもかわいいなと思って子どもをちょっと大事に、家庭を大事にしたいって思ったら、まあそれでもやっぱり休んでると色々忘れていっちゃうので、細く長くでも続けたいって思ったらそれも叶えられますし、その時に自分がやりたいことを叶えてもらえる医局かなと思います。

WK:私も海外での研修生活とか合わせるとけっこう時間がかかってしまったんですけど、なんかそれに応じて医局の先生方もサポートしてくれるかな。

KB:今、子どもが動いたんですか?

H:動きました。

H:今回3回目の妊娠と出産なんですけど、一人目生んで、二人目生んで、やっぱり日々がほんとに、大変か大変じゃないかって言われたら、ほんとに大変は大変なんですけど、その分生活にメリハリがあって、仕事にやりがいがあって、子どもはほんとにかわいくて、毎日、両親にサポートしてもらっているんですけど、ほんとに毎日すごい充実していて、出産して育児した後でもやっぱり戻ってきたいと思える現場があるっていうのはほんとにありがたいことだなと思えているので、今の医局に感謝しています。そういう風に思える医局なので、不安に思うことも研修医の先生とかはあると思うんですけど、でも、すごくいい医局だなってほんとに思えるので、是非一緒に。なんか個人個人に合わせて色々相談にのってくれるし、いいなって思えます。

渡辺 恭子

2007年 ロンドン大学キングスカレッジ医学部 卒業

資格:日本腎臓学会専門医、日本透析医学専門医、英国王立内科学会認定医(MRCP U.K.)

他大学出身の方へ

北海道大 / 弘前大 / 岩手医大 / 東北大 / 新潟大 / 群馬大 / 独協医大 / 筑波大 / 慶応大 / 日本医大 / 日本大 / 東京女子医大 / 東京医大 / 昭和大 / 杏林大 / 東邦大 / 帝京大 / 北里大 / 聖マリアンナ / 東海大 / 山梨医大 / 名古屋大 / 岐阜大 / 京都府立医大 / 広島大 / 久留米大 / 長崎大

グループインタビュー

宜しくお願いします。ではお一人お一人、お名前と卒業年、出身大学を教えていただけますか。

オオシロ(以下OK):オオシロケンタロウと言います。卒業年は2017年です。琉球大学出身になります。

マツモト(以下M):マツモトナオトです。卒業年2012年です。出身大学は北里大学です。

オカバヤシ(以下OY):オカバヤシユウスケです。卒業年は2010年になります。愛媛大学出身です。

カトウ(以下KK):カトウカズヒコです。卒業年は2016年になります。出身大学は聖マリアンナ医科大学です。

慈恵医大の腎臓・高血圧内科を選んだ理由

OK:初期研修の時に専攻を腎臓内科に行こうというのは大まかに考えてまして、腎臓内科といっても糸球体腎炎であったり、透析であったり、透析一つとっても血液透析、腹膜透析、さらに移植などもあると思うんですけれども、その全てを網羅して勉強できる環境というのが慈恵医大にあると感じたのでここに来させてもらいました。

M:慈恵医大は臨床の方も研究の方もどちらも両立してやられており、また、その臨床の幅に関してもかなり多様にやっているといったことが非常に魅力的かなと思いまして、僕は大学院で勉強するためにこちらにきたのですが、研究するにあたって再度臨床に戻ることもできるといった点は魅力的かなと思いまして、慈恵医大を選択しました。

OY:自分も初期研修の時に腎臓内科医になりたいと考えまして、自分は愛媛大学、四国の方から出てきたんですけれども、腎臓内科をやりたいと思った時に、日本のてっぺんを見たいというか、トップを見たいという気持ちで、東京にいる友人であったりとかに聞いた時に、やはり慈恵医大という名前が多々出てきて、やはり自分で実際調べてみても腎炎であったり血液透析であったり、多岐に渡って著名な先生方がいらっしゃって、実際見学してみても素晴らしい雰囲気だなというふうに考えて、慈恵医大に来させていただきました。

KK:元々、慈恵医大の腎臓内科に興味があって初期研修を本院の方でやらせていただいて、そこで何ヶ月かまわらせていただいて、やはりここに非常に魅力を感じて、そのまま後期研修で慈恵医大の腎臓内科を選ばせていただきました。

どのようにアプローチしたか?

KK: 初期研修の時は、学生の時に、本院が一回と、葛飾医療センターに一回見学のアポイントをメールで取らせていただいて、見学させていただいて、初期研修のマッチング試験を受けて採っていただいたという形です。

OK: ホームページなどを見せてもらって、そこでメールを通じて、先生と連絡させてもらって、見学の日程を組んでいただき、そこで決めたという流れになります。

OY: 初期研修は全く別?

OK: 別です。はい。

OY: 僕も同じパターンで、初期研修は全く別で、慈恵医大に全く知り合いがいない、という状況だったんですけども・・・、そういった状況で、やはり最初の勢いって大事だと思うんですけども、僕も同じようにホームページを見て、そこにあるフォームから応募して、医局説明会に最初に参加させていただいて、その時にいろんな先生、当時は教授ではなかったんですけども、正面に座ってお話しさせていただいたりとか、いろんな臨床の先生とお話しさせていただく機会も持てて、そういった説明会を狙っていくというのも一つの手かなという風には自分は考えています。

M: 僕は先ほどの志望理由にもつながるんですけども、臨床も研究もどちらもやっているというのが選択の大きな軸にあったので、そうすると、他大学になってしまうのですが、慈恵医大と順天堂という形であるかなというふうに思ったのですが、慈恵医大はかなり幅を持ってやっていたので、どちらも一応見学はさせていただいたのですが、実際僕も食事会みたいなところに行かせていただいて、雰囲気を掴んで申し込みました。

入局して感じた医局の雰囲気は?

OY: 人柄というところが非常に良くて、初めて四国の田舎から出てきて、飲み会に参加させていただいた時に、分け隔てなくというか、いい意味で距離感もなく接してくださって、話も弾んで、お酒も弾んで、だいぶ酔っ払ってしまったんですけれども、非常に楽しい時間を過ごせたので、医局の雰囲気としても非常にいい医局かなというふうには自分で思っています。

KK: 非常に先生がたが良くしてくれて、他大学出身でも特に区別することなく接してくださるので、それはうちの医局だけではなくて、大学全体の雰囲気としても初期研修の時からそうではありましけども、特にうちの医局でもそういうのはないかなと思いますがどうですか。

OK: いやもう本当におっしゃる通りで。僕も同じように他大から来て、初期研修も別の病院だったので、何の縁もゆかりもない大学に入局するということになって、最初は少し不安もあったんですけども、スタッフの先生方、「他大だから」、「慈大だから」という区別ではモノを全く見ていないなという印象で、僕の方からしっかりやる気を出してやっていけばそれに応えてくれるという形で、すごく学びがいのあるところだと僕は思っています。

OY: 後から研修に来て思ったんですけど、慈恵の先生ってすごい慈恵愛が強いというか、めちゃくちゃ慈恵が大好きっていう気持ちが溢れていて、最初は自分の大学ではなかったことだったので驚きだったんですけれども、そういう環境にいる中で、自分も「慈恵、好き」っていう気持ちが出てきて、いいかなと思ったんですけど。

OK: おっしゃるとおり、慈恵愛の強い先生多いかなと思うんですけども、変な宗教じみたものではなくて、いいものには理由があるということでね、それだけ慈恵愛が育まれる土壌が慈恵大学にはあるということかなと思っていますけども。

OY:母校がどれだけ好きかというところですよね。他所から来ても母校感があるというか。(笑)ホームという感じ。自分はここに来て7年になるんですけども、非常にアットホームでいいっすよね。

医局の仕事への取り組み方

OY: もちろん基礎研究もしっかりされてるんですけれども、やはり臨床に根ざした大学病院ということで、患者さん一人一人に接する、「病気を見ずして病人を見よ」というところで、僕個人の意見ですけど、僕が理想としているような医者像かな、と、こういうお医者さんになりたいと、寄り添って行けるようなお医者さんになりたいというイメージ像を、どの先生方からも感じるので、それも慈恵の一つの魅力なんじゃないかなとふうには自分は思いますね。

M: 臨床は、たしかに必要なもので、重要なことではあるんですけれども、それだけだと医学の進歩っておそらくないのかなと思うので、臨床をやりつつ研究もやるっていうことは、研究の後押しにもなりますし、研究を考える材料にもなるのかなと思うので、そういう意味では、臨床も研究もどちらも二本立てを持っているというのはすごくいいことかなと思います。

OY: 確かに臨床をやりながら基礎もしかりだし、臨床研究もしかりだし、それをやっている先生がすごい多いというのはいいことだよね。自分もそういうところに憧れて、臨床研究を一緒にやらせていただいたりとか、組み立てを学んでみたりであるとかというところも非常に勉強になっているなというふうには思いますね。(カトウ先生を見て)臨床研究もご興味はございませんか?(笑)

KK: 今後は、臨床もやりながら若手は研究も。上の先生方を見て、研究・臨床・教育とを両立というのを皆さんやってらっしゃるので勉強になるところではあります。

OY: 若手にもチャンスがある。レジデントの頃から上の先生が「研究、お前もやってみるか」みたいな形で下をよく見てくれて、そいつにあった研究を進めてくれてる。そのレジデント、若手に対しても、いい道筋を立ててくれているような気が。

OK: 僕はまだ若手なので研究に主体的に参加してるわけじゃないんですけども、医局会であったりとか、先生方がされてる研究の内容などを話してもらうこともあります。特に将来この分野の研究をしたいということは決めきれていないんですけども、どこを選択してもしっかり研究できる土壌があるというのがすごく魅力的だと思います。

大学院進学や留学は可能?

OY: 今僕はちょうど大学院に行っていて、研究の主体としているところが腎臓の糸球体腎炎、糸球体疾患の病気で、基本が病理組織を覗くという研究になるかと思うんですけど、その一環として国内留学で日本医科大学の方に行かせていただいて、今もう四年目で最後になるんですが、そのあとは一時臨床の方に戻るんですけれども、自分の希望としてはさらに研究の方も続けていきたいなという希望がございまして、海外の方に留学希望は出させていただいて、それも受け入れていただいています。自分の研究班の先輩方も多々海外に留学に行かれてるし、国内留学もしかりですし、希望すれば道は拓けていくと。「留学はちょっとねぇ」みたい感じにはならないのかなという印象で。他大学出身であっても全然そこは関係なしで、やってくれてるかなという印象です。(マツモト先生も)大学院ですよね?

M: そうですね。僕は迷って挙句、臨床に直結するということが僕にとっては大事なので、そういう意味では横尾教授がやられている腎再生というのは、それが実用化されれば革命的なことですし、それはかなりやりがいのある仕事かなと思いまして、僕は腎再生を選んだという形ですね。

OY:相手の受け入れもございますので、自分の希望だけでいきなりすぐに通るということはないんですけども、希望すれば真っ向から否定されてということなく、やはり前向きに考えてくださって、でも自分の進みたい道と、先生がたのご経験もありますので、いい道しるべになってくれるというか、「そこもあるけどこういう道もある」「そこはいいね」という風に勧めてくださったりとか、基本的にはお互い意見を言い合えるようないい環境かなというふうには自分は感じています。

今後のビジョン

OK: まずはオールラウンダーな臨床医になることが僕の目標ですね。

それを学びながら、それから派生して特化してく分野っていうのを探していければいいかなと思っているので・・

M: 僕は来年から腎再生を勉強させていただくということで、まだ全然確立していない第四の腎代替療法という形になると思うので、それが実際に運用されると、今の腎臓内科の世界も変わるかなというふうに思っているので、それの自分が一助になれればなという気持ちはすごく強くあるので、それを楽しくやっていきたいかなと思ってます。

OY: 自分は腎臓の病理が大好きなので、腎炎・糸球体疾患において、「こいつに聞いとけば間違いないだろ」というような存在になれるように日々精進して、あとは、臨床研究の方も自分だけでなく下を育てて、次の世代を育てていけるような人間になれればというふうに思ってます。

KK: 僕も修行中の身でまだ四年目なので、上の先生たちのような臨床も研究もしっかりやれるような医者になれればなと思っております。

研修医へメッセージ

OK: 慈恵医大は他大学出身の先生もたくさんいますし、それを受け入れて、しっかり教育してくださるという環境も整っているので、志を持って入局して学びたいという意欲をしっかり出していければ、無限に成長できる場所だと思っているので、ぜひ来ていただければ、一緒に仕事ができると嬉しいな、と思っております。

OY: 自分の話ですけども、自分は慈恵医大に来て全く後悔はなくて、むしろこのチョイスで非常に良かったと。周りのみなさんの支えもあって、本当に手厚いサポートをしてくださって、非常にいい環境ということは間違いないので、あとはそこで自分が何をやりたいか、というところをうまく見出せていければ道は拓けてくると思うので、ぜひ、慈恵の腎臓内科の医局にいらしてください。

M: 僕は6年目終わってから、入って来てるんですけれども、普通5年目で入って来ていて、ただそういうイレギュラーな流れでも快く受け入れてくれるというような形で、実際に仕事をする上でも、支障もなく非常に協力的にみなさんサポートしていただくということで、門戸は広いので、そういう意味ではぜひ来ていただければと思っております。

KK: 一番の魅力はこの雰囲気かなと思っているので、ぜひ一度見学なり説明会なり来ていただいて雰囲気を味わっていただければなと思っております。

大城 賢太郎

2016年 琉球大学医学部医学科 卒業

2018年 済生会横浜市東部病院 初期研修修了

2020年 東京慈恵会医科大学付属病院 内科後期研修終了

2021年 東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科 入局

【趣味】テニス

【座右の銘】為さねば成らぬ

【所属学会】日本内科学会、日本腎臓学会

プロフィール

松本 直人

2012年3月 北里大学 卒業

2014年 北里大学病院 初期研修医修了

2016年 聖路加国際病院 シニアレジデント研修修了

2016年 聖路加国際病院 腎臓内科所属

2018年 東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科 入局

2019年 東京慈恵会医科大学院 入学

【趣味】旅行、映画

【座右の銘】成功する秘訣は、成功するまで失敗しつづけることである

【資格】内科認定医

プロフィール

岡林 佑典

2010年 愛媛大学卒業

2012年 松山赤十字病院 初期研修修了

2015年 東京慈恵会医科大学付属病院 後期研修修了

2015年4月~2019年3月 東京慈恵会医科大学大学院 腎臓内科学分野、日本医科大学 解析人体病理学 国内留学

2019年4月 東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科助教

【趣味】コンサート、ライブ、音楽フェス参戦

【座右の銘】ケセラセラ

プロフィール

加藤 一彦

2015年 聖マリアンナ医科大学医学部医学科 卒業

2017年 東京慈恵会医科大学附属病院 初期研修医修了

2017年〜現在 東京慈恵会医科大学 内科レジデント

2019年 富士市立中央病院 診療医員

2021年 東京慈恵会医科大学院 入学

【趣味】フットサル

【座右の銘】睡眠不足は良い仕事の敵だ

【資格】日本内科学認定内科医

【所属学会】日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会

レジデント(後期研修医)の声

現在スタッフドクターとして活躍している若き医局員の先生の4年目の時点での貴重なインタビューです!

グループインタビュー

大庭 梨菜

2015年 東京慈恵会医科大学医学部医学科 卒業

2017年 日本赤十字社医療センター 内科プログラム 初期研修修了

2017年〜 東京慈恵会医科大学附属病院 内科後期研修プログラム

【趣味】旅行 観劇 映画鑑賞

【座右の銘】「徳においては純真に 義務においては堅実に」 「病気を診ずして 病人を診よ」

プロフィール

辻本 杏子

2015年 東京慈恵会医科大学医学部医学科 卒業

2017年 東京都立大塚病院 初期研修医修了

2017年〜 東京慈恵会医科大学 後期研修

【趣味】映画鑑賞

【座右の銘】一期一会

【資格】日本内科学会認定医

プロフィール

加藤 理沙

2015年 東京慈恵会医科大学医学部医学科 卒業

2017年 東京慈恵会医科大学附属病院 初期研修修了

2017年〜 東京慈恵会医科大学内科 後期研修

【趣味】ミュージカル、ヨガ

【座右の銘】努力は裏切らない

【資格】 日本内科学会認定医

【所属学会】 日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会

プロフィール

松本 健

2015年 聖隷横浜病院 初期研修修了

2017年〜 東京慈恵会医科大学 後期研修

【趣味】読書 映画鑑賞 ボランティア

【座右の銘】傷ついた兵士はもはや兵士ではない、人間である。人間同士としてその尊い生命は救われなければならない。 Jean Henri Dunant/赤十字社創設者

【資格】日本内科学認定内科医

【所属学会】日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会